近日,第十八届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛在肇庆学院圆满落幕。本届赛事以“青春助力百千万,挑战致胜新赛道”为主题,吸引了全省161所高校的20余万名大学生参与,累计提交作品3.6万余件。经过校级推荐及省级资格审查,最终2074件作品进入省赛,832件作品入围终审决赛。在本次赛事中,我校参赛团队表现突出,共获得主体赛一等奖1项、二等奖2项、三等奖8项;同时在“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛肇庆“百千万工程”专项赛中获得三等奖1项。其中智慧城市工程学院参赛团队在本次赛事中表现优异,共获得主体赛三等奖2项,并在“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛肇庆“百千万工程”专项赛中荣获三等奖1项。

一、社会调查报告作品:乡村振兴背景下岭南乡村书院的困境与建设发展研究

由我院梁进宇、温倩慧老师指导的21级建筑设计本科专业胡苗鑫、赖依美、龚琪林、李松兵、冯登科、曾堃等同学共同完成的“乡村振兴背景下岭南乡村书院的困境与建设发展研究”社会调查报告,荣获“文化文明”组别三等奖。该作品聚焦于岭南乡村书院在乡村振兴战略及广东省“百千万工程”推进背景下的发展困境,通过“历史溯源-现状诊断-模式建构-实践验证”的研究主线,深入探讨了书院的可持续建设路径。作品整合了教育学、建筑学与社会治理理论,采用跨学科研究方法,通过文献分析、问卷调查、深度访谈及田野调查等实证调研手段,构建了数字化数据库,并开发了“非遗产品存放柜”等技术载体。实践案例表明,该研究提出的“书院+书房+信息中心”多功能体系及“政府+社会资源+公众参与”协同运营模式,有效提升了社区参与度,部分成果已获阳江市龙庆书院的表扬和政府部门的参考采纳。

作品的成果内容展示:

二、科技发明制作作品:基于乡村养殖的智能废水处理装置和处理方法

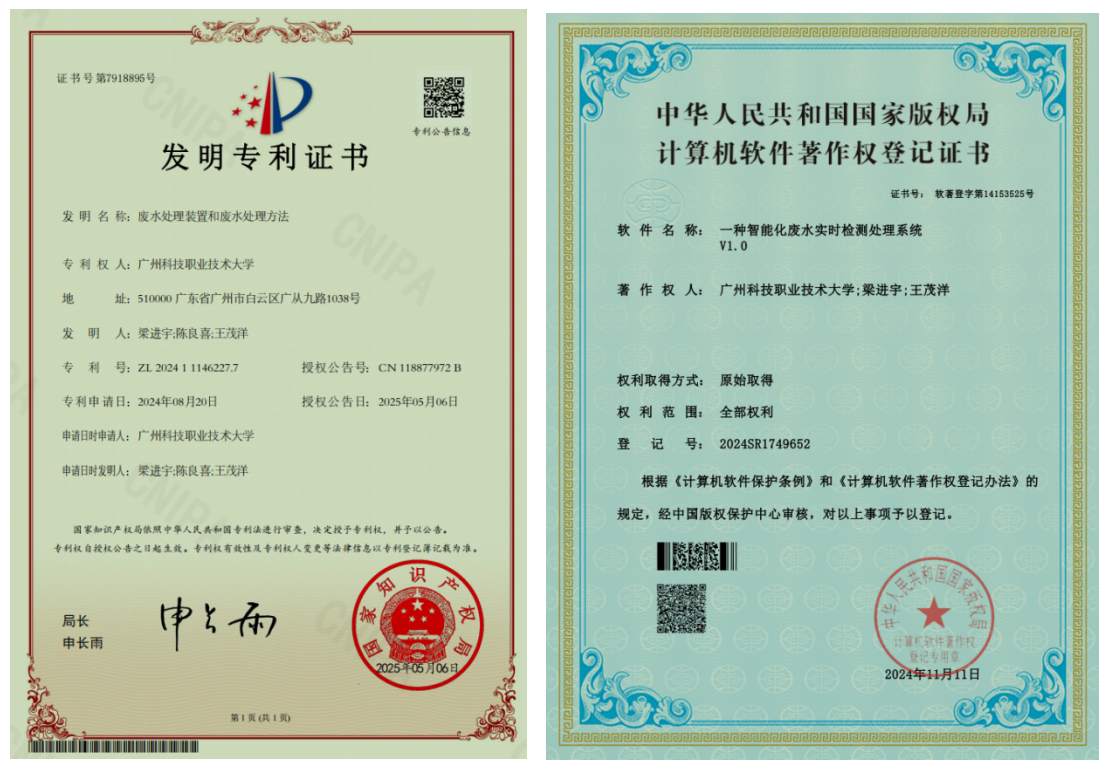

我院梁进宇、周子乙、张新升老师指导的建筑工程专业22级蔡辅正、23级王茂洋、21级建筑设计张慧琳,智能工程与未来学院的胡伟凡、刘文烙,人工智能与大数据学院的钟鸿文、余伟彬,同时联合广东工业大学环境科学专业的钟准胤、孔泽权、潘溢涛,华南理工大学环境科学与工程类专业的梁旭彤,汕头大学环境工程专业的周华杰等同学,共同联合完成的“基于乡村养殖的智能废水处理装置和处理方法”科技发明作品,荣获“科技发明制作”类三等奖。作品依托大学生科技创新项目完成的成果(发明专利《废水处理装置和废水处理方法》和计算机软件《一种智能化废水实时检测处理系统》)为基础深入延展研究。针对乡村养殖废水处理面临的设备适配难、动态控制难、能效优化难等“三难困境”,研发了一套智能废水处理装置及方法。通过与阳江市第一净水有限公司的深度合作,在阳江市17个村级养殖场进行了技术验证,成功解决了设备适配难、动态控制难、能效优化难等问题。作品的模块化设计能精准适配小微养殖场规模,对小规模场景高效处理技术领域有较大的贡献。具备向畜禽养殖、农产品加工等领域推广的普适性,对落实“百千万工程”生态治理目标、推动乡村产业绿色转型具有较高的应用价值和广阔的转化前景。

作品的成果内容展示:

图7 发明专利 图8 计算机软件著作权

三、肇庆“百千万工程”专项赛作品:沃土培新芽—育儿友好型乡村振兴项目

我院古日新副院长指导的建筑设计本科专业22级赵智豪、蔡紫彤、黄滢、植瑞婧、陈嘉慧与学校其他学院何圳高、朱俊谦、潘彦佳、杨琪琪、陈俊蔚等同学联手完成的“沃土培新芽—育儿友好型乡村振兴项目”作品,在专项赛中荣获三等奖。该项目立足于我国人口均衡发展及加快生育支持政策体制建设的背景,以提升乡村地区的育儿友好环境为核心理念,围绕“田园育儿、育龄夫妇、乡村活化”的设计思路,将田园生态与儿童成长需求相结合,打造了集教育、休闲、育儿友好、居住友好于一体的乡村振兴示范项目。项目通过科学合理的规划布局,结合田园风光,融入育龄夫妇居住友好元素,确保项目既符合实际需求又涵盖地方特色,科学有效地盘活闲置农田、农宅,改造为田园亲子区、育龄夫妇居住区等复合空间,力图为蒋家村的育儿发展项目提供更好的支持和服务,也为我国未来的生育支持配套设施建设提供了样本蓝图。

作品的成果内容展示:

图9 荷花栈道设计鸟瞰图 图10 荷花栈道设计节点图

图11 荷花栈道设计透视图

结语

云博(中国)智慧城市工程学院在本次“挑战杯”竞赛中的优异表现,充分展示了我院学子在学术科技创新方面的卓越能力与不懈追求。未来,我院将继续秉持“创新驱动、服务社会”的理念,鼓励更多学生投身于学术科技研究,为国家和社会的可持续发展贡献青春力量。